|

| Lauri-Volpi sulla tecnica vocale |

LAURI-VOLPI SUL FUNZIONAMENTO PRATICO DELLA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICO-COSTALE

Il corpo vitale della voce è l'aria. Senz'aria non si respira; senza respiro non si canta. E non si vive. (...) Saper respirare è saper cantare.

Va notato che vari trattati di fonetica e di pedagogia vocale non s'accordano "sul metodo di respirazione". (...) Tutti si diffondono sui particolari fisici e fisiologici e sulle nomenclature tecniche degli organi della respirazione, della fonazione e delle risonanze. Ma non v'è chi dia all'artista l'idea sintetica e costruttiva della tecnica vocale. (pag. 73)

Nella "respirazione artistica", il soffio è regolato dalla volontà ed è basato sopra il movimento diaframmatico-costale inferiore della respirazione automatica, allo stato di quiete, con la differenza che la "cintura" formata dai vari muscoli dell'addome deve mantenere la sua funzione per la durata del duplice atto respiratorio in virtù del freno inspiratorio nell'allontanamento volitivo e nel riavvicinamento cosciente della parete addominale, dalla colonna e verso la colonna vertebrale.

Nell'inspirazione il diaframma si contrae e, abbassandosi, comprime i visceri addominali, mentre la cavità toracica aumenta di ampiezza; nell'espirazione, il diaframma si rilascia e i visceri addominali, compressi dalla parete addominale, lo sospingono verso l'alto, mentre diminuisce la capacità toracica. (pag. 76)

Il "freno espiratorio costale" è di gran lunga più efficiente ed efficace del "freno inspiratorio diaframmatico", anch'esso fondamentale. Tra freno diaframmatico e freno della cintura muscolare toracico-addominale si stabilisce il "conflitto dei contrari". (...) Dunque, diaframma e cintura muscolare, in lotta fra loro e insieme associati dall'armonia delle facoltà superiori dell'anima, determinano il flusso aereo, parte del quale sarà tramutato in voce laringea e in risonanza di voce melodica.

E qui sorge un altro contrasto: quello delle opinioni, tra loro avverse, degli scienziati della voce. Ma il cantore deve prescindere da elucubrazioni analitiche e applicare l'opinione che nasce dall'esperienza viva del canto e dalle urgenze di problemi che talvolta si presentano improvvisi alla ribalta, nel pieno svolgimento dell'azione scenica e del canto. (pagg. 77-78)

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

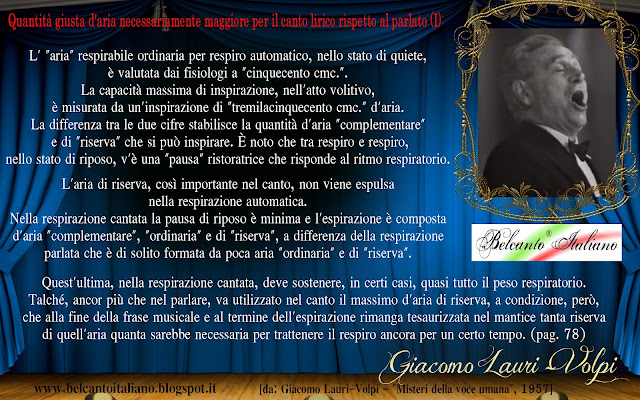

Quantità giusta d'aria necessariamente maggiore per il canto lirico rispetto al parlato (I) :

L' "aria" respirabile ordinaria per respiro automatico, nello stato di quiete, è valutata dai fisiologi a "cinquecento cmc.". La capacità massima di inspirazione, nell'atto volitivo, è misurata da un'inspirazione di "tremilacinquecento cmc." d'aria. La differenza tra le due cifre stabilisce la quantità d'aria "complementare" e di "riserva" che si può inspirare. È noto che tra respiro e respiro, nello stato di riposo, v'è una "pausa" ristoratrice che risponde al ritmo respiratorio. L'aria di riserva, così importante nel canto, non viene espulsa nella respirazione automatica. Nella respirazione cantata la pausa di riposo è minima e l'espirazione è composta d'aria "complementare", "ordinaria" e di "riserva", a differenza della respirazione parlata che è di solito formata da poca aria "ordinaria" e di "riserva". Quest'ultima, nella respirazione cantata, deve sostenere, in certi casi, quasi tutto il peso respiratorio. Talché, ancor più che nel parlare, va utilizzato nel canto il massimo d'aria di riserva, a condizione, però, che alla fine della frase musicale e al termine dell'espirazione rimanga tesaurizzata nel mantice tanta riserva di quell'aria quanta sarebbe necessaria per trattenere il respiro ancora per un certo tempo. (pag. 78)

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

Quantità giusta d'aria necessariamente maggiore per il canto lirico rispetto al parlato (II) :

Confermato che la respirazione deve rimanere del tipo "diaframmatico-costale", l'immissione dell'aria, nel canto, avverrà superficialmente in base ad un'inspirazione d'aria "ordinaria". In altre parole, l'artista cosciente e sicuro di sé canterà respirando naturalmente, regolandosi secondo le esigenze vitali dell'ossigenarsi e quelle artistiche della frase cantata e da cantarsi dopo la pausa. (...) In séguito, esperienza e maturità insegneranno la respirazione spontanea e rapida, divenuta un riflesso automatico condizionato, acquisito nella ginnastica abituale. È lo stesso fenomeno che si riscontra nell'automatica digitazione del pianista.

Riepilogando, si può stabilire che, trovato il punto d'appoggio, il suono melodico s'alimenta della corrente d'aria che risulta, abitualmente, da "millecinquecento a duemila cmc." d'aria durante la inspirazione cantata. (pag. 79)

Nel canto tutto è un "gioco" d'aria nella pressione infraglottica verso le corde vocali in tensione e nella penetrazione verso le cavità cervicali. (pag. 89)

Quanto all'apertura della cavità orale nel canto, va ricordato ch'essa è l'effetto, non la causa, di una giusta emissione, quando il diaframma proietta in direzione delle cavità superiori la colonna d'aria necessaria e sufficiente. È intuitivo che la sola aria ordinaria del respiro vitale, in stato di quiete e di silenzio, non basterebbe a un atto respiratorio di una certa energia. Per la quale ragione, tanto nel respirare parlando che nel respirare cantando, s'immette quella certa quantità d'aria di compenso o di supplemento a sostegno della parola e del suono. Flusso aereo, altezza e densità del suono non debbono nuocere alla libera articolazione e pronuncia della parola. Suono e parola restano paralleli, servendo ciascuno l'espressione dell'idea, in quanto il canto è "fenomeno psichico", intenzionale, oltre che essere "fenomeno fisico". (pag. 80)

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

"...io ho pensato sempre che la respirazione è diaframmatico-costale, perché noi abbiamo due casse armoniche, questa e questa, ma se noi ci limitiamo solamente alla cassa toracica e dimentichiamo la cassa cranica non troviamo gli armonici, è come un pianoforte, se non si mette il pedale quel cassone lì a che serve..."

(da un'intervista di Rodolfo Celletti e Giorgio Gualerzi al tenore Giacomo Lauri-Volpi nell'estate del 1976 presso il Teatro di Busseto)

Il tenore Giacomo Lauri Volpi indica l’esatto punto dove “appoggiare” la voce :

<<Osservo me stesso e contemplo il mistero di questa voce divenuta così spontanea e sicura, laddove, giovine, trovava difficoltà e commetteva errori di colore d’intonazione e di emissione. (…) la voce ha trovato riposo, risparmio e sicurezza nella volta “palatina”. La nota, spinta dal soffio, si adagia, per così dire, nella cavità orale superiore, dietro gli incisivi e, con l’aiuto delle labbra, si estroflette nello spazio, modulando, con l’articolazione libera, le vocali. In tal modo ingolamento e intasamento del suono vengono evitati, e lo sforzo, bandito. Similmente, la respirazione non soffre fatica e l’intonazione alcuna offesa, per dar modo al canto di spiegarsi in ampiezza solenne e sonorità genuina. Grazie all’acquisita certezza, la voce è divenuta più lucente e robusta, nonostante il trascorrere del tempo (…) Il mio pensiero ha lavorato, e finalmente, ha trovato il punto di percussione giusto, indefettibile, che non altera il timbro né ingrossa il suono. Or, dico, comprendo praticamente l’assioma rossiniano: “Diffondere il suono con l’aiuto del palato, trasmettitore per antonomasia delle belle sonorità”. (…) Col tempo, la voce tende alla gravità (…) Ma il volume, come l’obesità corporea, è la morte prematura dei suoni. Detestando, per principio, il volume, ho salvato il timbro e il fiato. Il volume guasta il mantice.>>

(da: G. Lauri Volpi - “A viso aperto”, Corbaccio, dall’Oglio editore, 1953, pagina 333 : Diario, 11 aprile 1950)

LAURI-VOLPI SULLA "MASCHERA" E I SUONI PURI

«La "mascherazione", con la conquista degli armonici nei seni frontali,

non fa gravare la colonna d'aria sul petto e sull'addome, ma la proietta

contro le cavità cervicali, facendo risparmiare preziosa energia

vocale, difficilmente recuperabile se non con il metodo razionale,

integrato dal metodo intuitivo.»

(in: Giacomo Lauri Volpi - "VOCI PARALLELE")

(...) il corpo sonoro è l'ARIA RESPIRATA. Suono è VIBRAZIONE; risonanza è TIMBRO. Vibrazione e timbro si fanno sensibili e visibili grazie alla propagazione delle onde in virtù del soffio. Un suono laringeo abbandonato a se stesso non ha fisionomia propria. Diventa voce e figura e individualità per opera delle risonanze, soprattutto cervicali. Infatti la MASCHERA facciale corrisponde al timbro e il timbro alla maschera. Un timbro chiaro, schietto, armonioso è proprio di chi sa ben respirare e modulare gli armonici (pag. 95)

Il rapporto immediato di pressione della colonna aerea, stabilito tra diaframma e cavità cervicali, è condizione assoluta della virtuosità della precisione e del nitore dei suoni attaccati. Le note rimbalzano sulla maschera a simiglianza dei chicchi di grandine sopra una vetrata. Se le pareti della faringe si contraessero con rigidezza o in modo disordinato, le note perderebbero coerenza, intonazione e grazia. Per MASCHERA non è da intendersi la cavità nasale soltanto. E la risonanza nasale non va identificata col suono nasale. Il quale è suono difettoso, come il suono ingolato e boccale. (...) Tutti rispondono a flessioni errate della colonna sonora e difettano di purezza, di regolarità periodica, di libertà, di varietà, di nobiltà. Queste emissioni rifuggono da una logica armonia dei suoni e dalle giuste e pure risonanze degli armonici.

Chi canta è al centro delle onde sonore. Precipuo suo scopo è di conquistare e superare lo spazio che lo separa dall'uditorio. Egli lotta per vincere con la minor fatica possibile questa distanza, sviluppando i suoni secondo un punto d'appoggio conveniente. (...) Più il suono è giusto e nitido, più la parola risplende in esso come in una custodia di cristallo. (pag. 108-109)

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

RICERCA DEL PUNTO D'APPOGGIO: IL PUNTO GIUSTO DI RISONANZA, spiegato da Lauri-Volpi

<<S'è detto che il "suono", cantando, si genera nella laringe; ma la "voce", ch'è il risultato delle varie parti dello strumento musicale vivente, acquista netta fisionomia timbrica in virtù delle cavità superiori del tubo risonatore.

Corpo "vibratore" e "risonatore" si estendono dal collo alla base cranica. Producendosi la parola cantata o parlata, risuonano "per simpatia" le cavità inferiori. (...) Ed è ormai acquisito che il cantore, ove si crei l'impressione che l'organo della voce sia situato tra la fronte e le labbra e che, articolando la bocca, sperimenti la facoltà di plasmare la forma sonora col solo flusso aereo che mette in movimento il complesso delle vibrazioni entro le cavità cervicali di risonanza, sviluppa facilità e naturalezza di sonorità nel suo canto.

"Il suono dunque è movimento d'aria nel tubo pneumatico e nel tubo risonatore." Senonché, fra il tubo respiratorio e il tubo risonatore, sta la glottide con le sue corde vocali, o muscoli vocali (tiro-aritenoidei). Il movimento d'aria della corrente espiratoria polmonare non raggiunge il tubo superiore risonatore senza un vero e proprio urto che provoca, in ragione della sua forza, una maggiore o minore intensità di suono: la quale è in rapporto alla forza di avvicinamento (O adduzione. Le note acute determinano massima adduzione e tensione.) delle corde. Il flusso aereo penetra nella sottilissima apertura formata dalla glottide per forza d'adduzione delle corde in tensione. La tensione dà l'altezza di un suono: la forza d'adduzione dà l'intensità del suono. L'acutezza e la forza di vibrazioni sonore si generano dunque nella laringe per l'urto dell'aria contro le corde vocali. Ma, se un simile suono laringeo non potesse propagarsi ai cavi cervicali di risonanza, sarebbe impossibile la conquista degli armonici, la produzione del timbro vocale, del colore che differenzia una voce dall'altra. Ne consegue che il tubo risonatore va innestato, per così dire, su quello pneumatico, affinché il flusso aereo non soffra soluzioni di continuità. lo strumento vocale risulta, insomma, di un "tubo pneumatico", di una "sorgente sonora" e di un sovrapposto "tubo risonatore".

Pare lecito allora concludere che la "voce fisiologica", in sé, si genera dalla glottide e la "voce melodica" o timbrica derivi dalle risonanze cervicali, in special modo. (...) Giacché la cavità inferiore di risonanza, il torace, partecipa in minor misura allo sviluppo dell'eco sonora della voce e precisamente a quello delle quattro o cinque note della regione bassa dei suoni: la regione dell'ombra e dell'oscurità. (...) Nel settore medio della voce le risonanze sono miste, pur prevalendo le risonanze luminose della regione superiore.

La massima attenzione va rivolta, nello studio della voce melodica, alla

ricerca del "punto d'appoggio": il "punto giusto di risonanza". Tutta

l'arte del canto deriva dalla ricerca del punto d'appoggio e delle

risonanze; (...) essa consiste nell'abilità della distribuzione dei

colori. (...) L'uso magistrale di questi fa il grande pittore, e

similmente l'uso sagace delle risonanze fa il grande cantore, IL SEGRETO

DEL CANTO E' TUTTO NELLA SCOPERTA DEL PUNTO GIUSTO DI RISONANZA.

(...)

Il "punto d'appoggio", in genere, è la stessa cosa che il "punto

d'attacco". (...) approssimativamente, si può asserire ch'esso

corrisponda a un punto situato tra la radice della fronte, ove

s'inserisce il setto nasale, e il margine delle fosse nasali. In tale

regione vanno proiettati i raggi sonori provenienti dalla glottide, a

patto che non se ne generi un suono "nasale", sempre sgradevole quanto

il suono gutturale e ventriloquo. Un esperimento semplice può

rassicurare l'allievo. Basta stringere con due dita le pinne nasali

durante la produzione del suono. Se questo si interrompe, il suono è

nasale; se, invece, non v'è soluzione di continuità nell'emissione

fonetica, il suono resta tipicamente cervicale, ampio e timbrato, dovuto

all'aiuto e alla pastosità delle risonanze superiori e all'appoggio

diaframmatico della colonna d'aria. Nell'attacco si deve provare la

sensazione di un "colpo facciale interno", in corrispondenza della

radice della fronte, all'inizio dell'atto volitivo espiratorio. Il

<<picchiettato>> del soprano leggero dà un'idea di questo

picchiare della prima nota emessa sulla campana della cavità palatina,

che fonde la voce laringea e la voce melodica, associando in modo

simultaneo le vibrazioni cordali ed aeree. Se non si conquista la

massima libertà di propagazione delle onde, il suono si spezza. Il suono

"a campana" provoca, appunto, l'armoniosa risonanza che richiama alla

mente quella prodotta da un martello sulle pareti di una campana. Quelle

pareti non presenteranno incrinature né contatti, e l'aria interposta,

fra martello e parete, occuperà uno spazio libero. Il colpo, di sotto in

su, è dato dall'aria, nell'atto espiratorio, dalla contrazione del

diaframma. Tra diaframma e volta palatina si determina così una elastica

pressione aerea che dà il senso del mutuo appoggio fra gli estremi.

L'elasticità di pressione, stabilito "l'appoggio" o "contatto",

determina l'adeguata uniformità e periodicità delle vibrazioni laringee e

la graduale intensità dell'espirazione. Se quell'appoggio, quel colpo,

quel contatto non avviene, il diaframma scatta a vuoto - come un pugile

che, invece di colpire il bersaglio, assesti pugni all'aria, rischiando

di slogarsi il braccio - e la voce laringea non trova la diritta via

delle risonanze. La voce, a lungo andare, si smarrisce, falseggia e si

perde. (...) Ma il punto giusto di risonanza è oggetto

individualissimo...

La causa materiale è l'aria; il fine è il

suono, che si moltiplica in risonanza per tonali influenze. Trovato il

centro delle risonanze, ch'è il "foco" di risonanza, si solleva un mondo

d'armonia, il quale entra in accordo col centro melodico universale.

(...) Assicurato il punto d'attacco e di contatto, la voce sonora è in

grado di superare il "passaggio" fra le note medie e superiori:

passaggio ch'è il terrore di tutte le voci e che, scovato, costituisce

la "saldatura" della compagine vocale. Ed è chiara l'idea del

superamento dell'estrema zona intermedia, poiché, in vista di quel

passaggio, la voce è preparata al salto fin dall'attacco delle note

inferiori che vengono collocate, "intenzionalmente", oltre la volta

palatina dentro le cavità facciali. Talché la saldatura avviene

automaticamente ed il flusso dell'aria, per qualunque nota, è fatto

passare per quella cavità. A misura che si sale nella tessitura, salgono

le risonanze superiori fino a far vibrare il complesso dei cavi

cervicali nella estrema regione acuta della voce cantata. In sostanza - e

ciò è fondamentale - qualunque nota, a qualunque regione appartenga, va

collocata in corrispondenza dei seni frontali in modo che, per

"simpatia", partecipino alle risonanze anche le cavità etmoidali

sfenoidali mascellari nasali. Collocata la prima nota le altre

seguiranno sul filo del soffio che produce le meraviglie del "cantar

legato" e del "legar cantando". Una sola nota che devii da quel

"curriculum" sbanda le ulteriori. E la frase musicale apparirà come un

tessuto scucito.>>

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

DIFFERENZE TRA VOCE PARLATA E VOCE CANTATA,

secondo il grande tenore Giacomo Lauri-Volpi :

Ogni "nota cantata", nelle voci bene emesse ed addestrate, si distingue per la capacità di conservare il suono semplice, o parziale, proprio della vocale alfabetica. Avviene allora che le note più acute conservano il colore aderente ad ogni singola vocale alfabetica e quindi percepibile anche nel fragore dell'orchestra moderna. La vocale cantata assume naturalmente, per ragioni acustiche e tecniche, forma sferica, e dà l'immagine della bolla liquida di sapone spinta dal soffio proveniente dalla cannula. È acquisito che la sonorità della vocale parlata differisce da quella della voce cantata nella pronuncia delle consonanti e nella formazione delle sillabe. Comunemente la vocale parlata, mancando di risonanze, risulta piatta e secca. (pagg. 91-92)

La fonazione è trasformazione dell'aria aspirata in vibrazione. Il soffio, energia vitale del corpo umano è, similmente, la forza, o corpo etereo, della voce parlata e cantata. La differenza tra voce parlata comune e voce cantata sta nel diverso impiego quantitativo dell'aria che si respira. Come il suono è movimento, così il respiro è movimento: cantando, il ritmo respiratorio si fa più ampio e profondo. L'aria "ordinaria" non basta. Si aggiunge l'aria "complementare" e in caso di necessità si impiega la riserva d'aria. (pag. 55)

(...) il timbro, il vero volto che distingue una voce dall'altra, è dato dal "tubo di risonanza", sovrapposto al "tubo pneumatico". Ambedue costituiscono lo strumento vocale propriamente detto. (...) Il suono laringeo ha bisogno di ECO, a immagine delle corde metalliche del piano che al colpo dei martelli, mossi dal tocco delle dita sui tasti, si valgono della cassa di risonanza per propagare e sviluppare le vibrazioni prodotte. (pag. 56)

Il pensiero nasce nella mente e la voce nasce dal cervello, in quanto inizio di trasmissione nervosa; e ritorna al cervello, alla base cranica, per proiezione volontaria della colonna sonora nelle cavità frontali e facciali. E' questo un circuito che nella voce parlata presenta minori difficoltà di soluzione che nella voce cantata, la quale esige un più complesso metodo respiratorio e un'estensione di sonorità e un raggio d'azione molto più vasti. (pag. 304)

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

Lauri-Volpi sulla vocale "A" nel canto lirico:

Liberato il suono, fissatolo, arricchitolo di risonanze, il tubo vocale si pone in movimento, articola le sue diverse parti e forma le vocali, incominciando dalla regine tra esse: la A, in cui partecipa la massima espansione di risonanze e d'apertura tubale, quindi la maggior quantità della colonna d'aria, nella proiezione del suono e nella plastica del colore. Come la A è la regina delle vocali, così la lingua in cui essa prevale, è la regina delle lingue. Quanti colori, quante intenzioni nella A italiana... (pag. 229)

Si prenda, poniamo, la vocale A pronunciata naturalmente, immune da intenzioni tecniche. Questa vocale risuona aperta, talvolta sfacciata, con un colore di bocca. Non importa. Questo suono, a patto che non sia gutturale o nasale, potrà sempre raddrizzarsi dal piano orizzontale di natura. Per ottenere l'A estetica, tecnica, artistica, sarà sufficiente illuminare la mente con l'idea della "verticalità" del suono. L'A naturale diventerà un'A sonora, musicale, rotonda con il solo dirigere la colonna d'aria vibrante contro le cavità cervicali, anziché abbassare, flettere i raggi sonori sul "piano radente" della cavità orale. L'arte è natura con l'aggiunta dell'intenzione, cioè della mente intuitiva che ha visione diretta della realtà. Arte e natura si integrano nella Grazia.

L'arte non fa che correggere, raddrizzare la natura perfezionandola. Non è "anti-natura", ma "con-natura": integrazione della natura. Ed è la prova più evidente dell'esistenza dello spirito nelle cose. L'arte dell'uomo non fa che rivelarlo. (pag. 309)

[da: Giacomo Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957]

(...) il suono è movimento e prodotto di movimento. Il movimento, applicato alla parola, si complica con i moti della lingua che si estende e restringe, ingrossa e accorcia, dilata e assottiglia nella pronuncia. "Provasi" – dice Leonardo – "come tutte le vocali sono pronunziate con la parte ultima del palato molle, il quale copre l'epiglottide, e tal pronunziazione viene dalla situazione delle labbra con le quali si dà il transito al vento che spira, che con seco porta il creato sòno della voce. Il quale sòno, ancor che le labbra sieno chiuse, spira per gli anari del naso, ma non sarà mai, per tale transito, dimostratore d'alcune d'esse lettere" (vocali) "e per tale esperienza si può con certezza concludere, non la trachea" (la laringe) "creare alcun suono di lettera, ma il suo ufizio sol s'astende alla creazione della predetta voce, e massime nel a, o, u."

Dunque il suono laringeo è la materia sonora, la quale acquista valore verbale soltanto per mezzo della lingua, della bocca e delle labbra.

(da: Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957)

DALLA "VOCE ORDINARIA" ALLA "VOCE TECNICA" : IL CANTORE MAESTRO !

La vocalità cantata risiede esclusivamente nelle vocali, essendo le consonanti null'altro che "con-suoni" e "con-sonanze", ovvero entità fonetiche che acquistano espressione musicale per associazione. (...) La nota vibrante intorno la vocale, aspirando allo spazio libero per desiderio d'armonia nell'orgia molecolare atmosferica, crea la sua "sfericità", situandosi sul vertice del soffio, a sommo della sostanza biologica ed espressiva del cantore. (...)

La 'A sferica' contiene in sé tutte le vocali, a immagine della luce bianca, contenente tutti i colori.

Il diaframma è (...) alla base del fenomeno canoro, premendo esso gradatamente sul soffio e stabilendo con i seni frontali quel rapporto di elastica e continua pressione – esente da contrazioni faringee – agli estremi delle colonna d'aria. (...)

Nell'espirazione, attaccando il suono sulle cavità facciali, il deflusso dell'aria sonora batte sulla cavità nasali. Il ritmo dei due atti completerà il ciclo, in modo che l'aria inspirata sarà proporzionale all'aria espirata. La quale solo in piccola parte si trasforma in suono, mentre gran parte di essa propagherà le onde sonore nelle cavità risonanti e, rafforzata dall'aria in queste contenuta, si diffonderà nello spazio vibrante per raggiungere con la massima efficacia il senso uditivo degli ascoltatori. Dal respiro ritmico e regolare e dalle risonanze provocate con arte si genera la voce sana, ferma sicura e schietta, e di lunga gittata: la voce sferica alla sommità del soffio (...)

La voce laringea, dunque, non avrebbe forza di proiettarsi ed espandersi all'esterno, senza il concorso delle cavità di risonanza. Il che è come dire che la voce resterebbe in gran parte schiacciata e repressa nello spazio sottostante alla cavità faringea e perderebbe la forza della parola parlata e cantata. La risonanza libera il suono dalla glottide e lo trasporta nella vastità del mondo circostante per affermare la sua individualità e comunicare con gli esseri e le cose.

Esiste una "logica" dei suoni. Emesso il primo suono di una frase musicale, si è costituita la base per cui i consecutivi si associano, si succedono, si collegano sul tessuto dell'aria che li alimenta. La prima nota, in virtù di un'emissione leggera e di lunga portata, dà l'andamento alle altre e la respirazione non perde energia. Ogni suono produce il successivo, lo implica, lo suppone, come il seme la futura pianta, nella forma e nel contenuto iniziale. (...)

Il rapporto immediato di pressione della colonna aerea, stabilito tra diaframma e cavità cervicali, è condizione assoluta della virtuosità della precisione del nitore dei suoni attaccati. Le note rimbalzano sulla maschera a simiglianza dei chicchi di grandine sopra una vetrata. Se le pareti della faringe si contraessero con rigidezza o in modo disordinato, le note perderebbero coerenza, intonazione e grazia. Per maschera non è da intendersi la cavità nasale soltanto. E la risonanza nasale non va identificata col suono nasale. Il quale è suono difettoso, come il suono ingolato o boccale. Il "suono nasale" è salmodiante, monotono, caprino; il "suono ingolato" è legnoso, opaco, stretto; il "suono di bocca" è sguaiato, schiacciato, volgare. Tutti rispondono a flessioni errate della colonna sonora e difettano di purezza, di regolarità periodica, di libertà, di varietà, di nobiltà. Queste emissioni rifuggono da una logica armonia dei suoni e dalle giuste e pure risonanze degli armonici.

Il suono della "voce ordinaria" appartiene al corpo fisico dell'uomo, al suo subcosciente, ed è semplice vibrazione automatica. La "voce tecnica", che nasce dall'analisi per processo basato sulla natura razionale, forma lo strumento vocale. (...)

E' il cantore maestro che, per la irradiazione del suo essere nel suono, scopre l'incanto dell'ora furtiva, privilegiata.

(da: G. Lauri-Volpi - "Misteri della voce umana", 1957)

Lauri-Volpi indica come fare la vocale I senza stringere la gola

- E mi dica un po', quegli "I" che sono tremendi come fa a farli uscire fuori così limpidi?

Bisogna pronunciare la "I" tenendo aperta la gola, se no istintivamente si chiude la gola, se invece Lei la "I" l'appoggia come si deve al punto di risonanza giusto cervicale allora il flusso d'aria, e il flusso sonoro, è indipendente dalla vocale, ma se la vocale s'impiglia nella emissione allora la vocale stringe la gola, bisogna che la gola sia indipendente dall'articolazione e allora viene la "I" sonora e rotonda, sempre mantenendo la fisionomia della "I". Tutte bisogna dirle le vocali, tutte le parole; se uno domina la gola, vale a dire che la colonna sonora è sempre quella intatta, i raggi sonori si proiettano sulla cassa cranica e allora sono indipendenti dalla articolazione. La vocale "A", diceva Rossini, è la regina delle vocali. I francesi non hanno un' "A" sonora come la nostra, nessuna lingua; la vocale A italiana ben messa è di per sé stessa una musica, diceva Rossini. Infatti se Lei dice la "I" pensando alla "A" Lei vedrà che la "I" viene ampia e sonora, bisogna pensare alla "A" nel dire la "I", perché la "A" tiene tutto il condotto aperto.

(da una intervista di Sergio Saraceni al tenore Giacomo Lauri-Volpi avvenuta a Roma nel 1962)

La leggerezza e il "passaggio" alla zona acuta, secondo Lauri-Volpi !

<<Ogni voce ha un centro di gravità in una nota della sua gamma che corrisponde alla cosidetta nota di "passaggio" - di "nesso" - di "sutura" - di "coesione" - di "concordanza" e di "aderenza" fra registri - di "saldatura", senza la quale si sfila e gualcisce il tessuto vocale.>>

(da: G. Lauri-Volpi - "MISTERI DELLA VOCE UMANA", 1957)

<<Lo "spirito lieve", o aspirazione del soffio etereo, base della pedagogia vocale, non si trova senza ricerca assidua. La nota di passaggio, il punto d'appoggio ch'è punto vitale della voce, è propiziato dallo "spiritus levis", per cui il suono si redime d'ogni pastoia e vola alla regione eterea, di cui partecipa nello splendore e nella penetrazione del timbro. (...) La "chiusura", l' "apertura", la "copertura", il "chiaro" e l' "oscuro" sono parole che l'empirismo adopera per insegnare il raccoglimento del suono via via che dalle risonanze gravi e medie si passa alle acute. (...) La voce si raccoglie da sé, attaccando di testa ad ogni fonazione di suono e lasciando libero giuoco all'aria che percorre il tubo pneumatico. (...) Il suono musicale è il mezzo onde l'idea scintilla s'espande e penetra, e la voce germina là donde si manifesta il pensiero. Il canto non è spasimo e contrazione di muscoli, ma risultato di tutta un'armonia preordinata e spontanea dell'essere umano nella sua triplice attività. La levità e la spontaneità del suono danno soavità e leggiadria, potenza e forza, a seconda della necessità espressiva, senza diminuire la resistenza e la persistenza dello strumento vocale. (...)

Le voci che non seppero filtrarsi, distillarsi ottengono il risultato negativo che si palesa clamorosamente nel canto indocile e irrazionale quando s'infrange il cristallo dei suoni per emissioni false (rottura detta, volgarmente, "stecca"). Tali voci toccherebbero il pinnacolo della stele aerea e sonora in tutta l'estensione omogenea e colorita, se nella fonazione avessero superato lo stato fisico di energia irrazionale e proscritta la forza bruta, per penetrare fino alle zone superiori, in cui solo dominano le leggi del pensiero. Le voci razionali, superata la nota di saldatura che nella soprano e nel tenore corrisponde al "Fa" e al "Fa diesis", non trovano difficoltà di ascendere sulla corrente fluida della forma aerea dei suoni ed avranno la sensazione di sentirsi leggiere e brillanti come se respirassero un'atmosfera superiore in alta montagna, e stessero a contatto dell'anima più assai che del corpo.>>

(da: Giacomo Lauri-Volpi - "Cristalli viventi" - Atlantica, Roma 1948)

L'importanza della "mezza voce", del tenere leggeri i centri per svettare in acuto!

<<Per me il canto è stato esclusivamente una realizzazione dell'ideale del BEL CANTO, il BEL CANTO dell'Ottocento. Oggi cantano col "verismo", tutti strillano, tutti urlano! Non hanno una "mezza voce", la voce dev'essere completa! La voce dev'essere l'espressione dell'anima, altrimenti è espressione di un corpo.>> (queste le parole del grande tenore Giacomo Lauri-Volpi, intervistato nel 1978, ad ottantacinque anni)

<<il mio maestro Cotogni diceva: Figlio mio, canta nei centri, ma risolvi negli acuti, perché il centro è proprio dei baritoni, il registro basso è dei bassi, ma non indugiate, non ingrossate i centri perché aumentate il volume; IL VOLUME NELLE VOCI E' COME IL GRASSO NEI CORPI, NON E' MUSCOLO. E questo dogma cotognano io l'ho avuto sempre presente, e infatti non m'ha nociuto...e infatti forse sono una delle poche gole che non ha avuto noduli alle corde vocali>>

<<Andai a trovare Lauri Volpi a casa sua a Burjasot, vicino a Valencia, per chiedergli dei consigli sul mio canto. Riteneva

che la mia voce fosse troppo pesante e che, cantando nel centro troppo

forte, io mi pregiudicassi la possibilità di raggiungere un autentico

apice negli acuti. Voleva che la mia voce galleggiasse maggiormente. (...) Ogni anno, per tredici anni, ho passato un mese di tempo, a Valencia, studiando con lui. (...)

Egli

mi diceva, “Corelli, ricorda, un'aria dura tre o quattro minuti. Nel

novantacinque per cento dei casi l'acuto è alla fine. Più spingi nella

voce media più difficoltà avrai sull'acuto. Quando fai bene l'acuto il

pubblico applaude. Quando non lo fai bene non applaude.”>>

(da

un'intervista audio a Franco Corelli, nel programma radio newyorkese

"Opera Fanatic", condotto da Stefan Zucker, del 9 giugno 1990)

Ecco alcuni spezzoni 'video' di performance "live" dello straordinario tenore Lauri-Volpi: