La questione del passaggio di registro, zona obbligatoria per tutte le voci per "passare", appunto, dal registro grave e medio a quello acuto, è ultimamente molto dibattuta e risolta comunque nella pratica in modo insoddisfacente.

Una voce lirica deve studiare per avere come minimo due ottave di estensione più suoni extra sia sotto che sopra le due ottave della propria normale gamma. Ogni nota deve essere eseguita senza sforzo, con una sensazione di grande scioltezza e con l'impressione di "liberare" la voce senza minima ombra di rigidità. Se ciò non avviene vuol dire che per cattiva gestione del proprio strumento vocale si sta forzando su posizioni vocali sbagliate, e non si è trovato l'equilibrio perfetto tra fiato, risonanze, e posizioni laringee (registri e relativi passaggi, 2 passaggi e tre registri per le voci femminili, 1 passaggio e due registri per quelle maschili).

VIDEO: SPIEGAZIONE SULLA DIFFERENZA TRA SUONI APERTI E COPERTI

E PASSAGGIO DI REGISTRO

CON RELATIVI ACUTI

CON RELATIVI ACUTI

COMPARAZIONE TECNICA DI SUONI "RACCOLTI" NEL PASSAGGIO DI REGISTRO

Grandi cantanti lirici che hanno parlato dell'esigenza assoluta di non aprire i suoni, bensì "raccogliere" e "coprire" nel passaggio di registro e l'hanno applicata nella pratica canora sono ad esempio stati: Pertile, Borgioli, Gigli, Lázaro, Masini, Battistini, Stracciari, Milanov, Peerce, Corelli, Gedda, Bergonzi, Pavarotti e Benelli

Diamo parola ad alcuni dei più grandi cantanti conosciuti, che spiegano molto chiaramente come affrontare il passaggio di registro verso la zona acuta.

Il tenore Aureliano Pertile :

« Il Maestro Bavagnoli mi fece capire in brevissimo tempo la ragione della mia difficoltà alle note acute: tenevo i suoni bassi e centrali troppo abbandonati e aperti. Allora raccolsi la voce tenendola sempre leggera seguendo il sistema seguente. Iniziavo un esercizio a scala con una A rotondata quasi ad O e man mano che salivo, raccoglievo sempre di più il suono e colore arrivando al passaggio e alle note acute con un O scuro. (...) Compreso bene il sistema continuai ad usarlo scrupolosamente ed acquistai, tenendo leggero il centro, la facilità di tenere raccolta e alla maschera la voce che sempre più facilmente saliva agli acuti. »

(da: Domenico Silvestrini - "Aureliano Pertile e il suo metodo di canto" - Bologna, Aldina Editrice, 1932)

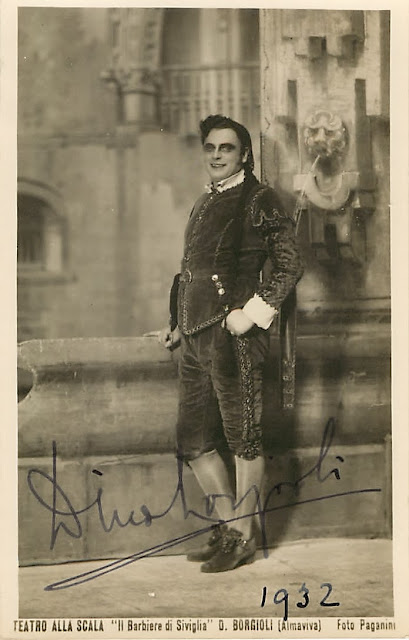

Il tenore Dino Borgioli :

« A proposito della conferenza sul canto che ho tenuto all'Università di Parigi [nel 1936], vi furono diverse sessioni ufficiali della sovvenzionata Accademia di Canto, guidata da Thomas Salignac [tenore e prof. di canto lirico]. (...) al tenore Borgioli, che si trovava là accidentalmente, fu chiesto da A. Magne: "Che emissione usa Lei negli acuti?" "Si deve coprire tra il MI e il FA, e man mano che si sale si deve coprire maggiormente, però lasciando la gola rilassata." »

(da: Celestino Sarobe, allievo di Mattia Battistini, baritono e "Profesor de Canto y Alta Opera del Conservatorio del Liceo" - "Venimécum del Artista Lírico" - Barcelona, 1947)

Il tenore Beniamino Gigli :

« Il passaggio vocale dal fa al fa diesis che prepara tutta la gamma. Dal FA al FA DIESIS bisogna chiudere, appoggiarsi un po' sulle vie più alte. Così...

La mia maestra mi diceva: chiudi, chiudi, chè viene il FA. Io chiudevo ma non mi riusciva a capire in che cosa consistesse quel chiudere e allora il mio FA usciva sordo, opaco, così...

Aprire certi suoni è dannoso per gli studi successivi che l'esordiente dovrà affrontare. Non colpi di glottide, ma legature, così... appoggiarsi. » (E ripete il passaggio vocale d'ottava, in FA, scivolando sul FA DIESIS con una facilità stupefacente, unica, la sua.)

« Per questo basta tenere la gola aperta. A Santa Cecilia, Cotogni mi diceva di far prendere alla gola la posizione dello sbadiglio, e, a settantadue anni, me lo insegnava come faccio io adesso. » (E l' "appoggio coperto" di Gigli risuona ancora, ineguagliabile, nella sala.)

(dall'articolo di giornale, "Milano. Gigli, insegnaci a cantare" - Il Popolo d'Italia, 1 marzo 1938 - Masterclass di Bel Canto di Beniamino Gigli al Conservatorio di Milano - 28 febbraio, 10 marzo 1938)

Il tenore Hipólito Lázaro :

« Comincerai a posizionare la voce al "ponte" a partire dal "la" del secondo spazio del pentagramma, "si" e "do". Da quest'ultima nota, fino ad arrivare all'ottava del "la" naturale, dovrai posizionare il fiato al ponte, poco a poco, come ti ho detto, con l'idea di scurire il suono con le vocali "OU" legate, per ottenere lo stesso suono, come ti ho indicato nella seconda lezione. Ripeterai quest'esercizio finché non sarai convinto di aver ottenuto il risultato desiderato. Continuerai poi l'esercizio sulle note "re", "mi bemolle", "mi naturale", "fa", "fa diesis", "sol", e per fare "sol" diesis e "la" ti risulterà facile - se terrai il fiato ben controllato - fino ad arrivare alla nota più acuta che tu riesca ad emettere. »

(da: Hipólito Lázaro - "Mi método de canto", 1947)

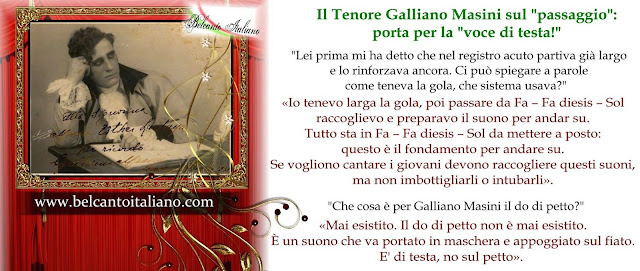

Il tenore Galliano Masini :

« Io tenevo larga la gola, poi passare da Fa – Fa diesis – Sol raccoglievo e preparavo il suono per andar su. Tutto sta in Fa – Fa diesis – Sol da mettere a posto: questo è il fondamento per andare su. Se vogliono cantare i giovani devono raccogliere questi suoni, ma non imbottigliarli o intubarli. »

(da un'intervista effettuata a Livorno al celebre tenore Galliano Masini ottantenne il 6 dicembre 1976 nel circolo lirico a lui dedicato)

Il baritono Mattia Battistini :

« Dunque, facciamo una scala: do, re, mi, fa; vediamo che la voce inizia ad incontrare difficoltà sul Fa diesis (stiamo parlando della voce di baritono). Sul La bemolle le difficoltà diventano insormontabili. Siamo al cambiamento della natura del suono o il citato cambio di registro. Battistini mi dice: “Inizia a pronunciare meno A; mischiala con O a partire dal Fa diesis.” Egli lo fa e le note risultano perfette, piene, sonore, senza sforzo. Per me sono difficili; è come se mi perdessi nel vuoto. Ma con quel misto di A ed O, escono meglio. Al La bemolle odo che egli sta pronunciando in modo molto schietto la vocale O. Lo faccio anch'io. Arriviamo a Do diesis 3 e Re, e poi ho udito il Battistini pronunciare U. Non posso seguirlo. E' per me impossibile emettere un buon suono sulla U. Sento come se mi si chiudesse la gola, e perciò provo invece con una O. Don Mattia non lo consente; egli emette una vocale U libera e sonora. "Don Mattia," chiedo: "Perché dobbiamo lavorare con la vocale U?" "Ragazzo mio", rispose, "questa difficoltà durerà un bel po', ma quando questa U risuonerà bene a partire da Do diesis, l'intera voce sarà posizionata, alta e avanti. Ogni suono uscirà libero, la gola rilassata e tranquilla."

Vedete gli esercizi vocali che faceva Caruso: le note basse su A, le centrali su O, e le alte su U. Bonci chiamava la U la vocale salvatrice delle note acute. »

(tratto da: Conferenza data all'Istituto di Studi Ispanici dell'Università di Parigi l'11 gennaio 1936 in: "Venimécum del artista lírico" di Celestino Sarobe, Prof. di canto e grand'opera del Conservatorio del Liceo - Barcelona, 1947)

Il baritono Riccardo Stracciari :

« La vocale A si trasforma in O nelle note acute specialmente, per tenore dal FA naturale, per baritono dal MI bemolle e per basso dal RE naturale, perché pronunciandole aperte diventerebbero schiacciate e di timbro sgradevole. »

(da alcune pagine manoscritte, rinvenute nell'archivio storico di casa Stracciari, presso la nipote in Ferrara, Eliana Nappi Stracciari, pubblicate all'interno dell' LP "Riccardo Stracciari", Mizar Records, 1980)

Il soprano Zinka Milanov :

- Cosa mi dice del passaggio più acuto nella voce del soprano, sul secondo FA sopra al do centrale?

"Quando è pesante, è un omicidio! E' quello più delicato. Molti soprani hanno problemi sul Fa. Vi spingono troppo, dovrebbe essere coperto quel suono." (...)

"Quando si colpisce - a volte è necessario, come ad esempio, 'Suicidio' (FF su FA diesis del passaggio) - ha bisogno di un piccolo attacco morbido, il suono non è mai così grande come quando si fa un attacco morbido e poi un crescendo", ella disse.

(tratto da una intervista al soprano Zinka Milanov condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Jan Peerce :

- "Cosa mi dice del cambiamento nella voce quando si sale attraverso il 'passaggio' ?" domandai. "Non c'è un mutamento nella laringe?"

"Beh, per natura faccio sempre un suono 'misto' sul FA (primo FA sopra al DO centrale). Copro sul FA diesis, ma il FA non viene lasciato comunque aperto."

(tratto da una intervista al tenore Jan Peerce condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Franco Corelli :

« Ci sono molte belle voci che non hanno trovato la via alle note acute... come "girare" gli acuti. Una cosa è molta chiara: se si produce un suono nella voce media e poi si sale alla zona del "passaggio", cantando con lo stesso tipo di suono, non funzionerà. Si deve fare un cambiamento nel salire, altrimenti... [Egli cantò "A" su una scala salendo attraverso il "passaggio" sino alla voce acuta senza cambiare il colore della vocale. Ne risultò un urlo a squarciagola.] »

- "Dunque si deve andare da "A" nella voce media ad "U" nella voce acuta, con "O" situato circa in mezzo."

« L'hai spiegato chiaramente. Ora questo famoso "passaggio", tra una nota collocata normalmente nella voce su "A" e la nota acuta su "U", va più in maschera, va più in alto [nel posizionamento]. Parlando praticamente, questo è il percorso. Quasi tutti sanno che il "passaggio" va arrotondato. Se si canta una "A" aperta si può arrivare sino a un Fa diesis. Ma se si cerca di mantenerla come "A", non girerà per lo meno fino al Sol diesis, perché allora si starà aprendo, disperdendone il suono. »

- Franco, quando sali nel "passaggio", crei un poco più di spazio nella gola?

« Beh, un'apertura generica, inclusa la bocca, è necessaria. »

- "Dunque questo arrotondamento del "passaggio" di cui parlavi, è aprire di più la gola?"

« Ovviamente. Ma tutto questo dovrebbe essere messo in atto con l'aiuto di un buon insegnante. »

(tratto da una intervista al tenore Franco Corelli condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Nicolai Gedda :

« Noi tenori abbiamo quelle difficili note nel passaggio−Fa diesis, SOL−che va superato. Come tenore, per la posizione nella gola attorno a FA diesis e SOL, si deve pensare di sbadigliare ancor più. La AH dovrebbe essere coperta. Mi è stato insegnato di pensare più a una OH. Non può essere una AH aperta, come nel registro inferiore. »

(tratto da una intervista al tenore Nicolai Gedda condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Carlo Bergonzi :

« Oggi abbiamo le stesse voci di cento anni fa, non è cambiato niente. Ma i maestri e direttori dicono che questo modo di cantare è antico. La tecnica invece è una sola perché le note sono sempre le stesse. Oggi si sentono voci forzate, non naturali: di forza si fa tutto, ma solo appoggiando il fiato otteniamo il fraseggio e l’espressione vocale. (...) la voce deve essere sempre coperta e tirata sulla maschera ricorrendo al fiato, altrimenti il suono non gira. (...)

Oggi è difficile sentire il bel canto verdiano, io sento belle voci ma tutte uguali, non c’è l’arco, non c’è l’espressione, non c’è il fraseggio, non c’è l’appoggio della nota. Ogni autore ha un’interpretazione, una posizione ed un fraseggio, ma il fraseggio più difficile è quello verdiano. (...) Tornando a parlare di tecnica nella frase “Celeste Aida, forma divina” bisogna avere il fiato a posto. Bisogna coprire il suono perché sui finali non scappi e non si rompa la nota. Quest’aria, insieme a “O tu che in seno agli angeli” da La forza del destino, è una delle più difficili per il tenore, questa in particolare, secondo me, è la più difficile in assoluto.

In “Sacerdote, io resto a te” la difficoltà è che siamo alla fine del terzo atto e hai dovuto cantare “Io son disonorato” che è tutta sulle note difficili del passaggio. E’ facile che la voce vada indietro, bisogna tenere il fiato naturale e farla passare sul fiato. »

(da un incontro con Carlo Bergonzi - Parma, Casa della Musica, 11 ottobre 2008)

Il tenore Luciano Pavarotti :

« Il tenore ha un passaggio quasi obbligato in generale (...) il tenore di solito incomincia a "chiudere" i suoni, o a "raccogliere", per meglio dire, verso il fa-fa diesis e sol (...) è un suono al quale il giovane difficilmente crede e, però, è un suono che produce nella voce, tecnicamente parlando, anatomicamente parlando produce nella voce un riposo delle corde vocali che saranno poi pronte, quando la voce sale a note più alte, a vibrare con più elasticità e quindi a prendere gli acuti con una certa facilità, gli acuti che vanno dal si bemolle fino al si naturale e al do, che sono le note più impervie per un tenore. Dico che nessuno ci crede perché nella gola succede un procedimento tale che sembra un suono soffocato a chi lo fa, di fuori invece è un suono che ha una certa nobiltà, che dà alla voce una caratteristica di cantante serio (...) è difficile crederci però i risultati sono sempre piuttosto notevoli perché una voce anche se è piccola ma che incomincia a "raccogliere" questi suoni in partenza avrà sempre uno sviluppo naturale e sarà sempre un passo avanti l'altro che farà per tutta la carriera, basta che logicamente continui a seguire questa tecnica vocale. Chi non fa questo, chi comincia ad "aprire" può essere una cosa anche più eccitante, diciamo così, il sentire una voce "aperta" in certi suoni di passaggio, però se questa, da una eccezione, che dovrebbe essere, diventa una regola generale credo sicuramente che la voce, anche la più bella, la più meravigliosa, dopo un po' di tempo finisca per logorarsi, finisca per sfibrarsi, e, proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, cioè quello delle corde vocali che riposano "chiudendo" i suoni, "aprendoli" invece le corde si sfibrano, incominciano ad arrivare con grande difficoltà prima al si naturale, poi al si bemolle, poi al la, e soprattutto non riescono a incominciare una frase, per esempio come "Che gelida manina" riposate, quindi quando la voce comincia a stancarsi si dice "voce vecchia" anche di un ragazzo di vent'anni (...)

Si sente il pubblico, quando il pubblico ad una nota fa "oh..." vuol dire che c'è qualche cosa che non va, lui non lo sa il motivo, un tecnico può anche sapere il motivo, noi analizzandolo sappiamo il perché, per esempio in "Nessun dorma", novanta casi su cento, io ti so dire dalla nota precedente se il tenore farà bene il si naturale, immediatamente, perché se fino a lì è arrivato con un certo controllo del "raccolto" è facile che lo faccia bene, viceversa è facile che lo stecchi o che faccia un brutto suono. (...)

Considerando la teoria che ho enunciato prima, si cerca di indirizzarla su questi suoni "chiusi" e in questo ci vuole una grandissima fiducia, secondo me, dell'allievo e deve ciecamente fidarsi dell'insegnante quando gli dice che un suono è bello, anche se lui dentro la gola e nelle sue risonanze, con i suoi orecchi quindi, lo sente brutto. (...) E' specialmente per questi suoni, ecco perché ripeto ancora quello che ho detto prima, tu vai in giro per il mondo, vengono degli allievi in camerino da te a dire: "Ma come canta bene, ma che meraviglia, ma che facilità, ma come fa Lei a cantare...". E tu dici: "Io chiudo il fa, il fa diesis e il sol". E loro dicono: "Eh, io lo apro". Il discorso è proprio di una fiducia che l'allievo deve avere, poi logicamente se si parla in generale, non esiste maestro di canto bravo e non esiste allievo bravo, esiste un bell'incontro. »

(da "Scuola di canto", presentata da Mirella Freni e Luciano Pavarotti, Modena, 1976)

« ...tecnicamente parlando, fisiologicamente parlando, il suono dev'essere "coperto". Coprendo il suono, le corde vocali che in generale vibrano totalmente, sono in una posizione di riposo che ti permette di salire in cima molto facilmente poiché sono fresche. Non solo questo, ma ti permettono di produrre un suono nobile invece di un suono bianco e strozzato. E questa, per me, è la chiave dell'intera situazione. Volete un esempio?

Potete fare (egli mostra con l'esempio, cantando un arpeggio ascendente su fa diesis, un'emissione aperta sul passaggio) Sospetto di strozzamemto, eh!

Se voi fate (egli mostra con l'esempio, cantando il medesimo arpeggio su fa diesis, un'emissione coperta e libera sul passaggio) Non faccio maggior fatica, è più facile... dopo vent'anni, naturalmente, ma... con il sostegno del diaframma, e quando faccio questo suono le corde vocali vibrano proprio nel mezzo non in fondo, sono in una posizione di riposo. Allora posso realizzare ciò che segue molto facilmente, saltando all'altro suono (più alto) come fa un animale. E' la verità, è un po' la stessa cosa, se state molto attenti fino a quella zona in modo da poter essere totalmente liberi. »

Masterclass of tenor Luciano Pavarotti at the Juilliard School of Music, 1979

« Una delle cose più difficili da padroneggiare è il "passaggio". Quasi tutti i cantanti non hanno una sola voce, ma tre: il registro basso, il registro medio e il registro acuto. Quando devi passare dall'uno all'altro, è come cambiare bruscamente di marcia: il mutamento di registro è avvertibile.

La prima cosa che un cantante deve fare è imparare dove si trovano questi passaggi ed esercitarsi a controllarli in modo da ridurre al massimo il mutamento di voce. L'ideale sarebbe che gli ascoltatori non se ne accorgessero affatto, perché la tua voce rimane uniforme da una estremità all'altra della tua estensione vocale.

Qui le cose variano molto da cantante a cantante. Alcuni hanno soltanto due registri e quindi un unico passaggio di cui preoccuparsi. (...)

Il passaggio è molto importante anche in rapporto agli acuti. Se lo spostamento dal registro medio a quello superiore è fatto nel modo corretto, la voce si apre meglio e quei SI acuti o DO di petto hanno maggiori probabilità di essere penetranti e sicuri. (...) È un po' come superare la barriera del suono. L'infrangerla nel modo giusto influisce su ciò che avviene una volta passati al di là.

Infine, oltre alla sua importanza in rapporto agli acuti, il passaggio è un punto cruciale perché c'è il pericolo che la voce si spezzi o si producano altri suoni sgradevoli: un altro motivo per tenere queste note sotto stretto controllo. »

Luciano Pavarotti - "Sul canto e l'interpretazione",

da: "Pavarotti My Own Story", Doubleday, 1981 (a cura di William Wright)

Leone Magiera, il pianista di Pavarotti :

« Ci si accorgerà che cantando le vocali molto chiare, particolarmente nella zona di passaggio, il suono perde la posizione, diventando ingolato e sguaiato (in gergo tecnico "schiacciato").

Con l'opportuno e discreto processo di oscuramento consigliato sopra, che può essere agevolato dal pensare, cantando la I, la E e la A, al suono della parola francese fleur oppure ad una u lombarda, la maschera dovrebbe essere prontamente riconquistata. C'è chi trae giovamento, anziché dal pensare alla eu francese, addirittura dal pensare a una o scura, se non a una u pronunciando una vocale chiara. Con questi accorgimenti si superano anche molti problemi di disuguaglianza della voce nei passaggi di registro.

Prendiamo per esempio la voce di tenore e diciamo che dal do basso al mi bemolle in quarto spazio la pronuncia delle vocali può essere più chiara e aperta. Dal mi bemolle in su, si inzierà a oscurare (chiudere o raccogliere in gergo tecnico) il timbro delle vocali chiare. Non per questo la voce risuonerà meno sonora: al contrario, la proiezione del suono sulla maschera ne eviterà la caduta in gola e faciliterà l'emissione, a tutto vantaggio della qualità del suono e con un minore sforzo delle corde vocali.

Su questa tecnica del suono raccolto nella zona di passaggio, non tutti sono d'accordo. Non mancano alcuni puristi, che (...) non tollerano quello che considerano uno snaturamento, una violenza all'esatta pronuncia della lingua italiana. E' un parere rispettabilissimo sul piano teorico.

Su quello pratico, però, si è sempre visto che la quasi totalità delle voci che non usano la tecnica del suono raccolto nella zona di passaggio, finisce col rovinarsi dopo pochi anni di attività. (...)

L'abuso dei suoni aperti è stato presto fatale a Di Stefano: primo a risentirne è stato il registro acuto, raggiunto sempre più a fatica; poi tutta la voce ha accusato lo sforzo di questi suoni; belli, sì, ma prodotti cantando "sulle corde" e non sulla maschera. (...)

Pavarotti, che ha sempre molto ammirato e ascoltato la lezione interpretativa di Di Stefano, non ha però mai ceduto alla sirena incantatrice dei suoni di passaggio aperti: pur possedendoli anch'egli bellissimi e non disdegnando di usarli eccezionalmente, in particolari momenti interpretativi.

Al contrario, la sua tecnica del suono raccolto è veramente da manuale. Appresa da Arrigo Pola e non dimentichiamolo, derivante da Enrico Caruso attraverso Luigi Bertazzoni - con orecchio attento ai cantanti contemporanei Carlo Bergonzi e ancor più, Gianni Raimondi, un vero fanatico del suono chiuso - Pavarotti riesce a raccogliere mirabilmente tutta la zona di passaggio senza dar l'impressione di sacrificare troppo l'esatta pronuncia delle vocali chiare. »

(da: L.Magiera - "Luciano Pavarotti, Metodo e Mito" - Ricordi, 1990)

Il tenore Ugo Benelli :

« Per me il passaggio... bisogna cominciare a stare attenti dal mi bemolle in su, perché c'è il pericolo di aprire i suoni e i suoni perdono il fuoco e non raggiungono il pubblico, e se cominci a farlo dal mi bemolle questo ti evita di spingere perché se cominci a farlo dal fa o dal fa diesis questo ti porta a spingere... e in una discussione con Luciano (Pavarotti) anche lui mi ha detto che cominciava a pensarci dal mi bemolle. »

Articolo del M° Astrea Amaduzzi e del M° Mattia Peli, fondatori di Belcanto Italiano ®.

« Il Maestro Bavagnoli mi fece capire in brevissimo tempo la ragione della mia difficoltà alle note acute: tenevo i suoni bassi e centrali troppo abbandonati e aperti. Allora raccolsi la voce tenendola sempre leggera seguendo il sistema seguente. Iniziavo un esercizio a scala con una A rotondata quasi ad O e man mano che salivo, raccoglievo sempre di più il suono e colore arrivando al passaggio e alle note acute con un O scuro. (...) Compreso bene il sistema continuai ad usarlo scrupolosamente ed acquistai, tenendo leggero il centro, la facilità di tenere raccolta e alla maschera la voce che sempre più facilmente saliva agli acuti. »

(da: Domenico Silvestrini - "Aureliano Pertile e il suo metodo di canto" - Bologna, Aldina Editrice, 1932)

Il tenore Dino Borgioli :

« A proposito della conferenza sul canto che ho tenuto all'Università di Parigi [nel 1936], vi furono diverse sessioni ufficiali della sovvenzionata Accademia di Canto, guidata da Thomas Salignac [tenore e prof. di canto lirico]. (...) al tenore Borgioli, che si trovava là accidentalmente, fu chiesto da A. Magne: "Che emissione usa Lei negli acuti?" "Si deve coprire tra il MI e il FA, e man mano che si sale si deve coprire maggiormente, però lasciando la gola rilassata." »

(da: Celestino Sarobe, allievo di Mattia Battistini, baritono e "Profesor de Canto y Alta Opera del Conservatorio del Liceo" - "Venimécum del Artista Lírico" - Barcelona, 1947)

Il tenore Beniamino Gigli :

« Il passaggio vocale dal fa al fa diesis che prepara tutta la gamma. Dal FA al FA DIESIS bisogna chiudere, appoggiarsi un po' sulle vie più alte. Così...

La mia maestra mi diceva: chiudi, chiudi, chè viene il FA. Io chiudevo ma non mi riusciva a capire in che cosa consistesse quel chiudere e allora il mio FA usciva sordo, opaco, così...

Aprire certi suoni è dannoso per gli studi successivi che l'esordiente dovrà affrontare. Non colpi di glottide, ma legature, così... appoggiarsi. » (E ripete il passaggio vocale d'ottava, in FA, scivolando sul FA DIESIS con una facilità stupefacente, unica, la sua.)

« Per questo basta tenere la gola aperta. A Santa Cecilia, Cotogni mi diceva di far prendere alla gola la posizione dello sbadiglio, e, a settantadue anni, me lo insegnava come faccio io adesso. » (E l' "appoggio coperto" di Gigli risuona ancora, ineguagliabile, nella sala.)

(dall'articolo di giornale, "Milano. Gigli, insegnaci a cantare" - Il Popolo d'Italia, 1 marzo 1938 - Masterclass di Bel Canto di Beniamino Gigli al Conservatorio di Milano - 28 febbraio, 10 marzo 1938)

Il tenore Hipólito Lázaro :

« Comincerai a posizionare la voce al "ponte" a partire dal "la" del secondo spazio del pentagramma, "si" e "do". Da quest'ultima nota, fino ad arrivare all'ottava del "la" naturale, dovrai posizionare il fiato al ponte, poco a poco, come ti ho detto, con l'idea di scurire il suono con le vocali "OU" legate, per ottenere lo stesso suono, come ti ho indicato nella seconda lezione. Ripeterai quest'esercizio finché non sarai convinto di aver ottenuto il risultato desiderato. Continuerai poi l'esercizio sulle note "re", "mi bemolle", "mi naturale", "fa", "fa diesis", "sol", e per fare "sol" diesis e "la" ti risulterà facile - se terrai il fiato ben controllato - fino ad arrivare alla nota più acuta che tu riesca ad emettere. »

(da: Hipólito Lázaro - "Mi método de canto", 1947)

Il tenore Galliano Masini :

« Io tenevo larga la gola, poi passare da Fa – Fa diesis – Sol raccoglievo e preparavo il suono per andar su. Tutto sta in Fa – Fa diesis – Sol da mettere a posto: questo è il fondamento per andare su. Se vogliono cantare i giovani devono raccogliere questi suoni, ma non imbottigliarli o intubarli. »

(da un'intervista effettuata a Livorno al celebre tenore Galliano Masini ottantenne il 6 dicembre 1976 nel circolo lirico a lui dedicato)

Il baritono Mattia Battistini :

« Dunque, facciamo una scala: do, re, mi, fa; vediamo che la voce inizia ad incontrare difficoltà sul Fa diesis (stiamo parlando della voce di baritono). Sul La bemolle le difficoltà diventano insormontabili. Siamo al cambiamento della natura del suono o il citato cambio di registro. Battistini mi dice: “Inizia a pronunciare meno A; mischiala con O a partire dal Fa diesis.” Egli lo fa e le note risultano perfette, piene, sonore, senza sforzo. Per me sono difficili; è come se mi perdessi nel vuoto. Ma con quel misto di A ed O, escono meglio. Al La bemolle odo che egli sta pronunciando in modo molto schietto la vocale O. Lo faccio anch'io. Arriviamo a Do diesis 3 e Re, e poi ho udito il Battistini pronunciare U. Non posso seguirlo. E' per me impossibile emettere un buon suono sulla U. Sento come se mi si chiudesse la gola, e perciò provo invece con una O. Don Mattia non lo consente; egli emette una vocale U libera e sonora. "Don Mattia," chiedo: "Perché dobbiamo lavorare con la vocale U?" "Ragazzo mio", rispose, "questa difficoltà durerà un bel po', ma quando questa U risuonerà bene a partire da Do diesis, l'intera voce sarà posizionata, alta e avanti. Ogni suono uscirà libero, la gola rilassata e tranquilla."

Vedete gli esercizi vocali che faceva Caruso: le note basse su A, le centrali su O, e le alte su U. Bonci chiamava la U la vocale salvatrice delle note acute. »

(tratto da: Conferenza data all'Istituto di Studi Ispanici dell'Università di Parigi l'11 gennaio 1936 in: "Venimécum del artista lírico" di Celestino Sarobe, Prof. di canto e grand'opera del Conservatorio del Liceo - Barcelona, 1947)

Il baritono Riccardo Stracciari :

« La vocale A si trasforma in O nelle note acute specialmente, per tenore dal FA naturale, per baritono dal MI bemolle e per basso dal RE naturale, perché pronunciandole aperte diventerebbero schiacciate e di timbro sgradevole. »

(da alcune pagine manoscritte, rinvenute nell'archivio storico di casa Stracciari, presso la nipote in Ferrara, Eliana Nappi Stracciari, pubblicate all'interno dell' LP "Riccardo Stracciari", Mizar Records, 1980)

Il soprano Zinka Milanov :

- Cosa mi dice del passaggio più acuto nella voce del soprano, sul secondo FA sopra al do centrale?

"Quando è pesante, è un omicidio! E' quello più delicato. Molti soprani hanno problemi sul Fa. Vi spingono troppo, dovrebbe essere coperto quel suono." (...)

"Quando si colpisce - a volte è necessario, come ad esempio, 'Suicidio' (FF su FA diesis del passaggio) - ha bisogno di un piccolo attacco morbido, il suono non è mai così grande come quando si fa un attacco morbido e poi un crescendo", ella disse.

(tratto da una intervista al soprano Zinka Milanov condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Jan Peerce :

- "Cosa mi dice del cambiamento nella voce quando si sale attraverso il 'passaggio' ?" domandai. "Non c'è un mutamento nella laringe?"

"Beh, per natura faccio sempre un suono 'misto' sul FA (primo FA sopra al DO centrale). Copro sul FA diesis, ma il FA non viene lasciato comunque aperto."

(tratto da una intervista al tenore Jan Peerce condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Franco Corelli :

« Ci sono molte belle voci che non hanno trovato la via alle note acute... come "girare" gli acuti. Una cosa è molta chiara: se si produce un suono nella voce media e poi si sale alla zona del "passaggio", cantando con lo stesso tipo di suono, non funzionerà. Si deve fare un cambiamento nel salire, altrimenti... [Egli cantò "A" su una scala salendo attraverso il "passaggio" sino alla voce acuta senza cambiare il colore della vocale. Ne risultò un urlo a squarciagola.] »

- "Dunque si deve andare da "A" nella voce media ad "U" nella voce acuta, con "O" situato circa in mezzo."

« L'hai spiegato chiaramente. Ora questo famoso "passaggio", tra una nota collocata normalmente nella voce su "A" e la nota acuta su "U", va più in maschera, va più in alto [nel posizionamento]. Parlando praticamente, questo è il percorso. Quasi tutti sanno che il "passaggio" va arrotondato. Se si canta una "A" aperta si può arrivare sino a un Fa diesis. Ma se si cerca di mantenerla come "A", non girerà per lo meno fino al Sol diesis, perché allora si starà aprendo, disperdendone il suono. »

- Franco, quando sali nel "passaggio", crei un poco più di spazio nella gola?

« Beh, un'apertura generica, inclusa la bocca, è necessaria. »

- "Dunque questo arrotondamento del "passaggio" di cui parlavi, è aprire di più la gola?"

« Ovviamente. Ma tutto questo dovrebbe essere messo in atto con l'aiuto di un buon insegnante. »

(tratto da una intervista al tenore Franco Corelli condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Nicolai Gedda :

« Noi tenori abbiamo quelle difficili note nel passaggio−Fa diesis, SOL−che va superato. Come tenore, per la posizione nella gola attorno a FA diesis e SOL, si deve pensare di sbadigliare ancor più. La AH dovrebbe essere coperta. Mi è stato insegnato di pensare più a una OH. Non può essere una AH aperta, come nel registro inferiore. »

(tratto da una intervista al tenore Nicolai Gedda condotta dal basso Jerome Hines, riportata in: J.Hines - "Great Singers on Great Singing", Doubleday, 1982)

Il tenore Carlo Bergonzi :

« Oggi abbiamo le stesse voci di cento anni fa, non è cambiato niente. Ma i maestri e direttori dicono che questo modo di cantare è antico. La tecnica invece è una sola perché le note sono sempre le stesse. Oggi si sentono voci forzate, non naturali: di forza si fa tutto, ma solo appoggiando il fiato otteniamo il fraseggio e l’espressione vocale. (...) la voce deve essere sempre coperta e tirata sulla maschera ricorrendo al fiato, altrimenti il suono non gira. (...)

Oggi è difficile sentire il bel canto verdiano, io sento belle voci ma tutte uguali, non c’è l’arco, non c’è l’espressione, non c’è il fraseggio, non c’è l’appoggio della nota. Ogni autore ha un’interpretazione, una posizione ed un fraseggio, ma il fraseggio più difficile è quello verdiano. (...) Tornando a parlare di tecnica nella frase “Celeste Aida, forma divina” bisogna avere il fiato a posto. Bisogna coprire il suono perché sui finali non scappi e non si rompa la nota. Quest’aria, insieme a “O tu che in seno agli angeli” da La forza del destino, è una delle più difficili per il tenore, questa in particolare, secondo me, è la più difficile in assoluto.

In “Sacerdote, io resto a te” la difficoltà è che siamo alla fine del terzo atto e hai dovuto cantare “Io son disonorato” che è tutta sulle note difficili del passaggio. E’ facile che la voce vada indietro, bisogna tenere il fiato naturale e farla passare sul fiato. »

(da un incontro con Carlo Bergonzi - Parma, Casa della Musica, 11 ottobre 2008)

Il tenore Luciano Pavarotti :

« Il tenore ha un passaggio quasi obbligato in generale (...) il tenore di solito incomincia a "chiudere" i suoni, o a "raccogliere", per meglio dire, verso il fa-fa diesis e sol (...) è un suono al quale il giovane difficilmente crede e, però, è un suono che produce nella voce, tecnicamente parlando, anatomicamente parlando produce nella voce un riposo delle corde vocali che saranno poi pronte, quando la voce sale a note più alte, a vibrare con più elasticità e quindi a prendere gli acuti con una certa facilità, gli acuti che vanno dal si bemolle fino al si naturale e al do, che sono le note più impervie per un tenore. Dico che nessuno ci crede perché nella gola succede un procedimento tale che sembra un suono soffocato a chi lo fa, di fuori invece è un suono che ha una certa nobiltà, che dà alla voce una caratteristica di cantante serio (...) è difficile crederci però i risultati sono sempre piuttosto notevoli perché una voce anche se è piccola ma che incomincia a "raccogliere" questi suoni in partenza avrà sempre uno sviluppo naturale e sarà sempre un passo avanti l'altro che farà per tutta la carriera, basta che logicamente continui a seguire questa tecnica vocale. Chi non fa questo, chi comincia ad "aprire" può essere una cosa anche più eccitante, diciamo così, il sentire una voce "aperta" in certi suoni di passaggio, però se questa, da una eccezione, che dovrebbe essere, diventa una regola generale credo sicuramente che la voce, anche la più bella, la più meravigliosa, dopo un po' di tempo finisca per logorarsi, finisca per sfibrarsi, e, proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, cioè quello delle corde vocali che riposano "chiudendo" i suoni, "aprendoli" invece le corde si sfibrano, incominciano ad arrivare con grande difficoltà prima al si naturale, poi al si bemolle, poi al la, e soprattutto non riescono a incominciare una frase, per esempio come "Che gelida manina" riposate, quindi quando la voce comincia a stancarsi si dice "voce vecchia" anche di un ragazzo di vent'anni (...)

Si sente il pubblico, quando il pubblico ad una nota fa "oh..." vuol dire che c'è qualche cosa che non va, lui non lo sa il motivo, un tecnico può anche sapere il motivo, noi analizzandolo sappiamo il perché, per esempio in "Nessun dorma", novanta casi su cento, io ti so dire dalla nota precedente se il tenore farà bene il si naturale, immediatamente, perché se fino a lì è arrivato con un certo controllo del "raccolto" è facile che lo faccia bene, viceversa è facile che lo stecchi o che faccia un brutto suono. (...)

Considerando la teoria che ho enunciato prima, si cerca di indirizzarla su questi suoni "chiusi" e in questo ci vuole una grandissima fiducia, secondo me, dell'allievo e deve ciecamente fidarsi dell'insegnante quando gli dice che un suono è bello, anche se lui dentro la gola e nelle sue risonanze, con i suoi orecchi quindi, lo sente brutto. (...) E' specialmente per questi suoni, ecco perché ripeto ancora quello che ho detto prima, tu vai in giro per il mondo, vengono degli allievi in camerino da te a dire: "Ma come canta bene, ma che meraviglia, ma che facilità, ma come fa Lei a cantare...". E tu dici: "Io chiudo il fa, il fa diesis e il sol". E loro dicono: "Eh, io lo apro". Il discorso è proprio di una fiducia che l'allievo deve avere, poi logicamente se si parla in generale, non esiste maestro di canto bravo e non esiste allievo bravo, esiste un bell'incontro. »

(da "Scuola di canto", presentata da Mirella Freni e Luciano Pavarotti, Modena, 1976)

« ...tecnicamente parlando, fisiologicamente parlando, il suono dev'essere "coperto". Coprendo il suono, le corde vocali che in generale vibrano totalmente, sono in una posizione di riposo che ti permette di salire in cima molto facilmente poiché sono fresche. Non solo questo, ma ti permettono di produrre un suono nobile invece di un suono bianco e strozzato. E questa, per me, è la chiave dell'intera situazione. Volete un esempio?

Potete fare (egli mostra con l'esempio, cantando un arpeggio ascendente su fa diesis, un'emissione aperta sul passaggio) Sospetto di strozzamemto, eh!

Se voi fate (egli mostra con l'esempio, cantando il medesimo arpeggio su fa diesis, un'emissione coperta e libera sul passaggio) Non faccio maggior fatica, è più facile... dopo vent'anni, naturalmente, ma... con il sostegno del diaframma, e quando faccio questo suono le corde vocali vibrano proprio nel mezzo non in fondo, sono in una posizione di riposo. Allora posso realizzare ciò che segue molto facilmente, saltando all'altro suono (più alto) come fa un animale. E' la verità, è un po' la stessa cosa, se state molto attenti fino a quella zona in modo da poter essere totalmente liberi. »

Masterclass of tenor Luciano Pavarotti at the Juilliard School of Music, 1979

« Una delle cose più difficili da padroneggiare è il "passaggio". Quasi tutti i cantanti non hanno una sola voce, ma tre: il registro basso, il registro medio e il registro acuto. Quando devi passare dall'uno all'altro, è come cambiare bruscamente di marcia: il mutamento di registro è avvertibile.

La prima cosa che un cantante deve fare è imparare dove si trovano questi passaggi ed esercitarsi a controllarli in modo da ridurre al massimo il mutamento di voce. L'ideale sarebbe che gli ascoltatori non se ne accorgessero affatto, perché la tua voce rimane uniforme da una estremità all'altra della tua estensione vocale.

Qui le cose variano molto da cantante a cantante. Alcuni hanno soltanto due registri e quindi un unico passaggio di cui preoccuparsi. (...)

Il passaggio è molto importante anche in rapporto agli acuti. Se lo spostamento dal registro medio a quello superiore è fatto nel modo corretto, la voce si apre meglio e quei SI acuti o DO di petto hanno maggiori probabilità di essere penetranti e sicuri. (...) È un po' come superare la barriera del suono. L'infrangerla nel modo giusto influisce su ciò che avviene una volta passati al di là.

Infine, oltre alla sua importanza in rapporto agli acuti, il passaggio è un punto cruciale perché c'è il pericolo che la voce si spezzi o si producano altri suoni sgradevoli: un altro motivo per tenere queste note sotto stretto controllo. »

Luciano Pavarotti - "Sul canto e l'interpretazione",

da: "Pavarotti My Own Story", Doubleday, 1981 (a cura di William Wright)

Leone Magiera, il pianista di Pavarotti :

« Ci si accorgerà che cantando le vocali molto chiare, particolarmente nella zona di passaggio, il suono perde la posizione, diventando ingolato e sguaiato (in gergo tecnico "schiacciato").

Con l'opportuno e discreto processo di oscuramento consigliato sopra, che può essere agevolato dal pensare, cantando la I, la E e la A, al suono della parola francese fleur oppure ad una u lombarda, la maschera dovrebbe essere prontamente riconquistata. C'è chi trae giovamento, anziché dal pensare alla eu francese, addirittura dal pensare a una o scura, se non a una u pronunciando una vocale chiara. Con questi accorgimenti si superano anche molti problemi di disuguaglianza della voce nei passaggi di registro.

Prendiamo per esempio la voce di tenore e diciamo che dal do basso al mi bemolle in quarto spazio la pronuncia delle vocali può essere più chiara e aperta. Dal mi bemolle in su, si inzierà a oscurare (chiudere o raccogliere in gergo tecnico) il timbro delle vocali chiare. Non per questo la voce risuonerà meno sonora: al contrario, la proiezione del suono sulla maschera ne eviterà la caduta in gola e faciliterà l'emissione, a tutto vantaggio della qualità del suono e con un minore sforzo delle corde vocali.

Su questa tecnica del suono raccolto nella zona di passaggio, non tutti sono d'accordo. Non mancano alcuni puristi, che (...) non tollerano quello che considerano uno snaturamento, una violenza all'esatta pronuncia della lingua italiana. E' un parere rispettabilissimo sul piano teorico.

Su quello pratico, però, si è sempre visto che la quasi totalità delle voci che non usano la tecnica del suono raccolto nella zona di passaggio, finisce col rovinarsi dopo pochi anni di attività. (...)

L'abuso dei suoni aperti è stato presto fatale a Di Stefano: primo a risentirne è stato il registro acuto, raggiunto sempre più a fatica; poi tutta la voce ha accusato lo sforzo di questi suoni; belli, sì, ma prodotti cantando "sulle corde" e non sulla maschera. (...)

Pavarotti, che ha sempre molto ammirato e ascoltato la lezione interpretativa di Di Stefano, non ha però mai ceduto alla sirena incantatrice dei suoni di passaggio aperti: pur possedendoli anch'egli bellissimi e non disdegnando di usarli eccezionalmente, in particolari momenti interpretativi.

Al contrario, la sua tecnica del suono raccolto è veramente da manuale. Appresa da Arrigo Pola e non dimentichiamolo, derivante da Enrico Caruso attraverso Luigi Bertazzoni - con orecchio attento ai cantanti contemporanei Carlo Bergonzi e ancor più, Gianni Raimondi, un vero fanatico del suono chiuso - Pavarotti riesce a raccogliere mirabilmente tutta la zona di passaggio senza dar l'impressione di sacrificare troppo l'esatta pronuncia delle vocali chiare. »

(da: L.Magiera - "Luciano Pavarotti, Metodo e Mito" - Ricordi, 1990)

Il tenore Ugo Benelli :

« Per me il passaggio... bisogna cominciare a stare attenti dal mi bemolle in su, perché c'è il pericolo di aprire i suoni e i suoni perdono il fuoco e non raggiungono il pubblico, e se cominci a farlo dal mi bemolle questo ti evita di spingere perché se cominci a farlo dal fa o dal fa diesis questo ti porta a spingere... e in una discussione con Luciano (Pavarotti) anche lui mi ha detto che cominciava a pensarci dal mi bemolle. »

Articolo del M° Astrea Amaduzzi e del M° Mattia Peli, fondatori di Belcanto Italiano ®.

Estratto dall'intervista-incontro di Belcanto Italiano ®, a cura del soprano e docente di tecnica vocale Astrea Amaduzzi e del M° Mattia Peli - Genova, 14 aprile 2016

Corsi di canto e lezioni con il M° Astrea Amaduzzi e il M° Mattia Peli,

fondatori di Belcanto Italiano ®,

a Ravenna: